受験に向けて

いよいよ、共通テストまで1ヵ月を切りました。

特進Sコースの3年生は、12月までに受験プランを作成し、準備を進めてきました。

作成した受験プランは、担任の先生と検討を重ねた後、特進Sコース所属の先生方による「出願検討会議」で挙がった指摘やアドバイスを受け、年内に確定していきます。

先日は、教室に来てくださった校長先生から、激励の言葉をいただきました。

「勉強に取り組む環境があることに感謝し、全力を尽くしてほしい」というお話を聞き、生徒は決意を新たにしてくれたことと思います。

振り返ってみると、あっという間の3年間でした。

悔いを残さず卒業を迎えられるよう、受験までの1日1日を大切に過ごしていきましょう。

また、私たちとともに受験を迎える中学3年生の皆さんも、身体に気を付けて頑張ってください。

特進Sコースについて、不明点等ある方は、ぜひ個別相談等でご相談ください。

個別相談の日程でご都合がつかないようでしたら、学校にお電話の上、戸井田(といだ)にご相談ください。

3年生のスピーチ

文化祭を終えて日常が戻ってきた秋の日、3年生が、受験に向けた決意表明を行いました。

「第一志望を目指す理由」から始まり、「不合格だったらどのように感じると思うか」「どのくらい合格するつもりでいるのか」など、これまで少し目を背けてきたトピックにも踏み込んだ内容となりました。

生徒たちは、印象的だった言葉をメモしながら、しっかりと発表を聞き、お互いに拍手を送りました。

「自分の第一志望校は、当初はドリーム校だったが、今はもう夢物語ではないところまで到達した」

「合格の可能性は見えているが油断できない」

なと、全員が自分自身を客観的に見つめつつ、しっかり内面の整理をして言葉にしており、さすが3年生だと感心する発表でした。

その後、考えたこと聞いてみたところ、次のような感想があがりました。

●自分よりもずっと頑張っている人が「まだまだ緊張感も勉強時間も足りていない」と言っていて、もっと必死で勉強しなければと思った。

●「これだけやったのだから、落ちても悔いがないと思えるような勉強をしたい」という友達の言葉を聞いて、自分もそのようにしたいと思った。

相変わらず、休み時間等は非常に和やかな生徒たちですが、そういった時間も大切にしつつ、また一段緊張感を高めることができたように見受けられます。

残り少ない高校生活、悔いのないように過ごしていきたいですね。

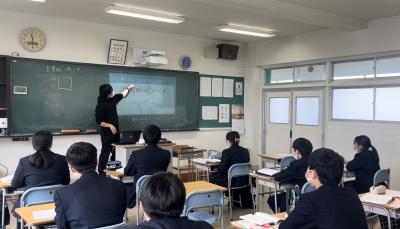

共通テスト対策 特別講習

期末考査が終わり、生徒は3時間授業となっています。

この期間の午後の時間を活用し、共通テストに向けた特訓が始まりました。

この写真は国語の講習の様子です。今週から来週にかけて、古文・漢文を扱います。

国語は200点と配点の大きい科目で、古文・漢文がしっかり固まっていないと、点数が安定しません。

この機会を存分に活用し、得点を伸ばしてほしいです。

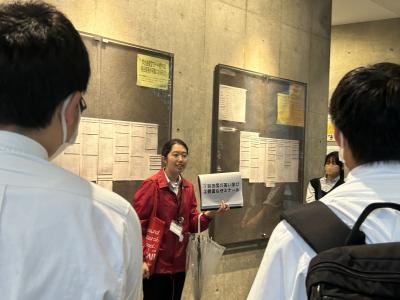

河合塾による進路講演会

先日、特進Sコースと中高一貫コースの生徒を対象に、学校法人河合塾から講師をお招きし、進路講演会をおこないました。

入試情勢や模試の分析などについてお話しいただき、生徒たちは真剣に聞いていました。

実は、「受験」においては、3年生から頑張ってもできることはほとんどありません。

1・2年生の範囲を積み残すと、大きな負債となり、解消するのにとても時間がかかるからです。

1・2年生の過ごし方がいかに大切か、再確認する機会にもなりました。

3年生は、これまで積み上げてきたものがしっかり結果に結びつくよう、講演会で得た情報を活かして頑張ってほしいです。

受験生として

先日、3年生のホームルームで、生徒たちのスピーチをおこないました。

「3年生になった自分」について、今の状態や考えなどを話すとともに、これからどのように勉強していくか、決意を表明しました。

生徒たちは、 「正直まだ実感がわかない部分もある」「やりとげられるのか不安だ」という率直な気持ちや、「絶対に逃げたくない」「怠惰な自分を律していく」という抱負を語ってくれました。

受験までの時間が短くなるほど、焦りや不安は募ります。

しかし、「ずるいことをしない」「辛いときも人として正しい振る舞いを心掛ける」ことを約束し、皆で大変なことを乗り越えていきましょう。

Google渋谷オフィス見学会

2月12日(水)、特進Sコースの1年生がGoogle合同会社の渋谷オフィスを訪問しました。

Googleのミッションや働き方、職種やスキルなどについてお話を伺い、生徒たちは貴重な体験を楽しんでいる様子でした。

最先端の企業文化に触れた経験を、これからのキャリア形成に生かしてほしいです。

〈生徒感想〉

会社内に卓球やジム、ゲームスペースなど、他の部署の人と関わることができるような場がたくさんあり、あちこちで社員の方々が話し合っていました。自由で働きやすそうな会社だと感じ、会社には環境も大切だと思いました。

英語ができたほうが良いかという質問に対して、もちろん英語はできた方が良いが、それよりも「自分の意見があること」が大切だと答えていただいたことが印象的でした。

今回、初めてGoogleの会社を見学させていただき、私にとって、とても貴重で良い経験になりました。

受験生の心得

3年生が大学入学共通テストを終え、2年生の受験も本番まで1年を切りました。

今日は、2年生の授業で、コース主任の先生から、今年の傾向や反省、受験生の心得などについてお話をしていただきました。

「やったこともやらなかったことも、全部自分に返ってくるのが受験だ」という言葉を重く受け止め、後悔のないように1年を過ごしていきましょう。

冬期講習

学校は冬休みに入りましたが、特進Sコースでは冬期講習を実施しています。

共通テスト対策や私大対策など受験直前の講座や、3学期の先取りなど、内容はさまざまです。

2年生では、講習期間の午後を共通テスト「情報」対策にあてています。

冬休みに基本を確認し、今年度の問題の分析を踏まえつつ、3月までに完成させていく予定です。

水分補給をしながらではありますが、長時間にわたる講習でも、生徒は疲れた様子を見せずに意欲的に取り組んでいるそうです。

また、最終日である本日は、卒業生も来校して下級生にアドバイスをしてくれました。

この来校は、「難関国立大学に合格した先輩に相談をしたい」という生徒の要望を受け、実現したものです。

英語や数学の学習について、受験に向けたスケジュールについてなど、さまざまな質問に丁寧に答えてもらいました。

また、授業で習った内容についての「あるある」でプチ盛り上がりする微笑ましい場面も見られました。

同じ環境に身を置き、受験を経験した先輩の言葉は、先生とはまた違った重さがあります。先輩のアドバイスを参考に、目標に向かって努力を重ね、ゆくゆくは自身の経験を次の後輩たちに語ってもらえたら嬉しいです。

SEITOKU探究③

先週は、SEITOKU探究の学年発表会でした。

テーマごとの予選を勝ち抜いた8チームが、F・アリーナのステージで学習の成果を発表し、城西大学の先生方やベネッセの社員さん、校長先生、学年主任による審査がおこなわれました。

G組からは2チームが発表会に出場しました。

緊張も感じられましたが、堂々とした態度で臨み、2チームともたいへん立派な賞をいただくことができました。

★「安心できるまちづくり~若い人たちが住みやすい深谷に~」 最優秀賞

★「深谷市はネギだけじゃない!!!」校長賞

最優秀賞を受賞したチームに感想を聞きました。

Q 探究学習の中で大変だったのはどのようなことですか?

A 深谷市をより良い町にするためにはどうすれば良いのかを考えるにあたって、人口増加に成功し、町を活性化することに成功した市を参考に、深谷市ではどのような政策を行うことが人口増加に効果的かを考えたことです。深谷市で既に行われている政策の他に、どのようなことを行うことで人口増加を見込めるか、他の市と比較しながら見つけることが大変でした。

Q 発表会はどうでしたか?

Fアリーナの壇上でプレゼンテーションを発表していると上から大勢の人が見えてとても緊張しました。発表班が選抜されているだけあり、どの班もスライドも発表も上手だったし、自分たちはすべての班の中で最後だったので、最後だから堂々と発表しようという気持ちで発表しました。

Q 最優秀賞を受賞できたのはなぜだと思いますか?

最優秀賞を受賞できた最大の要因はチームの仲の良さだと思います。私たちのチームでは自分が思ったことを気兼ねなく話すことができたのでそれぞれの案を取り入れて、全員が納得するプレゼンを作ることができました。この経験を活かし、今後もより良いチームを作り上げて行きたいです。

大勢の前でステージ発表をおこなったことは、生徒たちにとってとても良い経験になったようです。また、家庭科の先生にご協力いただき調理実習を実施したり、市役所を訪問して質問をしたりしたことも、探究の学習ならではの体験でした。高校を卒業してからも、生かせるスキルをたくさん身につけることができましたね。

先輩・後輩の交流

先日、「先輩から話を聞きたい」と1年生から申し出をいただいたため、2年生とお話しする場を設けました。

1年生からは、英検準1級に合格するための取り組みや次年度の勉強についての質問があり、先輩たちは真摯に答えていました。

少し先の工程にいる人が、どのようなことを頑張ってきたのか、また、どのように感じているのかを確認できると、より地に足がついたプランが立てられますね。

今後も、学年をまたいだ交流や、受験を経験した先輩からアドバイスを受けられる機会を作っていきたいと思います。

特進コース卒業生 高桑早生選手の講演

本日は、特進コースの卒業生であるパラアスリートの高桑早生をお招きし、講演会を実施しました。

パラアスリートとなった経緯や、パラリンピック選手村の様子など、とても興味深いお話を伺うことができました。

本校の生徒に向け、「夢は恥ずかしがらずに言葉にして良い。〈夢〉はいつか〈目標〉になる。小さい目標をたくさんクリアしていくことで、すばらしい場所に到達できる」と話してくださったのですが、高桑選手も、高校時代に「2012年のロンドンパラリンピックに出場したい」と話してくれたことがありました(特進2年担任は高桑選手とクラスメイトでした)。

当時は、「すごい夢を持っているんだな、具体的な取り組みまで考えていて、すごい」と思ったものですが、今思えば具体的な短期・長期目標を立てていた時点で、すでに〈夢〉ではなく〈目標〉だったのですね。大学時代にロンドンパラリンピック出場との知らせを聞いたときは、「本当に叶えたんだな!」と嬉しく思いました。

高桑選手とお会いするのは8年ぶりでしたが、素敵な笑顔が変わっておらず、まるで昨日も会ったような気持ちになりました。

これからのますますのご活躍を楽しみにしています。本日はありがとうございました。

★生徒感想

高桑早生選手の講演を聞き、改めて「どんな状況でも諦めずに挑戦し続けること」の大切さを学びました。13歳のときに左足を切断するという大きな困難を乗り越え、パラリンピックで活躍されている姿に強く感動しました。講演の中で特に印象に残ったのは、高桑選手が「試合前の緊張を克服するために徹底的に練習を重ね、自信をつけることが大切」と話されていたことです。私も部活の大会のときにはどうしても緊張してしまうことがあります。しかし、高桑選手の言葉から「準備不足が不安や緊張を生む」ということに気付かされました。今後は一回一回の練習を大切にし、自信を持って臨めるようにしたいです。講演を通して、高桑選手の笑顔と明るさが、困難を乗り越える力になっていると感じました。私も高桑選手のようにどんな状況でも笑顔を忘れずに、前向きに生きていきたいです。

今日の高桑さんのお話を聞いて諦めないことの大切さを学びました。高桑さんはロンドン、リオデジャネイロ、東京、パリのパラリンピックに出場していて普段聞けない話を聞けてとても有意義な時間を過ごせました。中学1年のときに骨肉腫になったと聞きそこから3日で足を切る判断をするなんてものすごい判断だと思うし、その理由もスポーツに対する熱い思いであったということを聞き、強い尊敬の念を抱きました。そして、高校で陸上を始めパラリンピックまで上り詰めた高桑さんのストイックさに感銘を受けました。僕も、高桑さんを見習って辛いことがあっても日々精進して行きたいです。

SEITOKU探究②

今年度からスタートしたSEITOKU探究では、深谷市のさまざまな課題について調べ、考えを深めています。

特進Sコースでは、

*安心できる街づくり 〜若者が深谷に根を張るために〜

*外国人サービス 〜「深谷はイイネ」と言わせたい~

*深谷特産野菜活用 〜深谷の特産野菜を活かせ!〜

の3つのテーマに取り組んでいるのですが、インターネット等の調査では限界があるとして、本日は深谷市役所を訪問し、職員の方々に質問をさせていただきました。

長時間にわたり、各グループの質問に丁寧にご回答いただき、生徒たちは熱心にメモをとっていました。

質疑応答の後は、特別に4階の議場を見学させていただきました。

なかなか入ることのない空間なので、貴重な体験となりました。議会は誰でも傍聴できるので、この体験を機に足を運んでみてほしいです。

深谷市役所の方々には、お忙しい中、とても親切にご対応いただき、生徒たちにとって大変有意義な学びとなりました。心より感謝申し上げます。

グーグルイベントへの参加

先日、Google合同会社主催のMind the Gapに本校の生徒が参加しました。

こちらは、女性のエンジニアを増やしていくための中高生を対象としたキャリア支援のイベントになります。

https://blog.google/intl/ja-jp/company-news/outreach-initiatives/mind-the-gap-10/

イベントでは、現在Googleで活躍する女性エンジニアの方々が登壇し、ご自身の学生時代やキャリア形成についてお話してくださいました。

また、スペシャリストとして、CEOのスンダー・ピチャイ氏が登場され、本校の生徒が「今までで一番やりがいのあったお仕事はどのようなことですか?」と質問すると、「多くの人が使えるものを生み出せたこと。クロムブックやスマートフォンによって世界中の人々にテクノロジーを使ってもらえるようになった」と答えてくださいました。

★生徒の感想

本プログラムへの参加は、私にとって貴重な経験になりました。特に女性エンジニアの方から直接お話を伺えたことはとても刺激的で、将来を考えるうえで大きな影響を受けました。

また、オフィス見学では、Googleの革新的な環境に触れることができました。私も将来、このような場所で活躍できる存在になりたいと思いました。

Googleの社内には多様性を尊重された様々な施設がありました。社員さんを支え、仕事に集中してもらえる環境を作っている素敵な職場のような環境で働くことができるように頑張りたいと思いました。また、クラブ活動のようなものも豊富で卓球やビリヤード、ボードゲームなどあったり、趣味で変わったキーボードを作っていたりと自分の普段働いているチーム以外の人と交流することで新たなアイデアが出てそれが商品化されていてとても驚きました。

Googleで働いている方々から、エンジニアの面白さやに進路についてどういう風に考えていたかなどを聞くことができ、とても良い経験になった。

好きなことを突き詰めてそれを仕事にする、早い段階からたくさんのことに触れたり挑戦したりし、その中から選ぶ、今まで全く興味のなかったものでもやってみてそれが仕事になる、など色々なパターンがあるなと改めて知り、自分も後悔しないように進路を決めていきたいと思った。

また、CEOのスンダーさんに質問をするという貴重な体験をさせていただくことができ嬉しかった。

貴重な経験を、これからの勉強の糧にし、頑張っていきましょう!

第1回オープンスクール

先日、第1回オープンスクールを実施しました。

特進Sコースでは、コース説明・授業体験の講座を開講しました。

コース説明では、生徒たちによる紹介に加え、教員が具体的取り組みや、入試、特待生などについてお話ししました。

️

こちらの写真は一昨年度の卒業生の偏差値の推移です。一部の生徒のものではなく、クラス平均を表しています。2年間を通して、大きく伸びていることが分かります。オープンスクール(だけ)では、こちらの具体的な数値や、在校生の状況も公開しています!

体験授業では、国語科の高柳先生による詩の授業が行われました。

てふてふが一匹韃靼海峡を渡って行った

こちらの一行詩は、中学でも扱うことがありますが、中学の授業とは異なる「視点」に注目し、解釈を試みるという構成でした。参加してくださった中学生の皆さんと、ときには保護者の方々と、和気藹々と進めることができました。

️

次回のオープンスクールでは、古典と日本史のコラボ授業を予定しています。中学生の皆さんもよく知る人物の和歌や、深〜い背景知識を勉強していきます。

ご都合のつく方は、ぜひご参加ください!

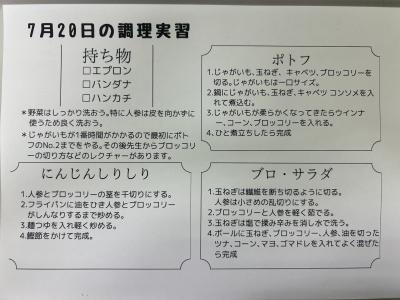

SEITOKU探究

2年生を対象に、本校で今年度からスタートしたSEITOKU探究。深谷市役所や、城西大学の先生方にご協力をいただきながら行います。

G組(特進Sコース)では、

*安心できる街づくり 〜若者が深谷に根を張るために〜

*外国人サービス 〜「深谷はイイネ」と言わせたい〜*深谷特産野菜活用 〜深谷の特産野菜を活かせ!〜の3つのテーマに分かれ、グループで作業を進めています。

今日は、特産野菜活用のグループが考案した、ブロッコリーを使ったレシピをクラス全員で作り、食べてみることになりました。 ️家庭科の先生にご協力いただき、3品の調理に挑戦します。

先生が作ってくださった分は職員がいただきましたが、どれも美味しく、特にブロッコリーの茎を使った「にんじんしりしり」が大好評でした!

️

★生徒の感想(一部)

ブロッコリーのサラダは、特に難しい工程がなかったため誰でも気軽に作れる点が良いところだなと思いました。ポトフは煮ることによってブロッコリーがとても柔らかくほろほろと崩れるような食感になっていたので子供からお年寄りまで美味しく食べることができそうだなと思いました。にんじんしりしりは今まで何度か食べたことがありますがブロッコリーの茎を入れるというのは斬新で捨てる部位がなくなるのでとても良いアイデアだと思いました。

実習後は、Googleフォームを活用し、クラスメイトから寄せられた感想まとめました。寄せられた感想をもとに、特産野菜活用チームはさらなるバージョンアップを目指すとのことです。どのような発表になるのか、楽しみですね。

実用英語技能検定

第1回実用英語技能検定の合否が発表されました!

特進Sコースでは、全員受験を原則としており、今回は多くの生徒が合格しました。

3年生になるまでに2級以上の合格を目指しているのですが、今の2年生はおよそ7割の生徒がすでにそこまで到達しています。

また、準1級の合格者も出ています!

まだ2年生なので、次は少し時間をおいてからTEAPに挑戦するとのことですが、教科担当の先生も実力を高く評価しており、「ゆくゆくは国連英検にも挑戦してほしい」と話していました。

中学まで特別な訓練を受けていなくても、ここでしっかり頑張って英語を強みにした生徒がたくさんいます。

生徒の皆さんには、ぜひ高みを目指してほしいです。

大学見学会

昨日は、2年生を対象に、大学見学会を実施しました。

事前に希望調査をおこない、見学先が決まります。

特進Sコースでは、早稲田大学、武蔵大学などに分かれての見学となりました。

今回は、早稲田大学の見学の様子をお伝えします。

激しい雨の中ではありましたが、学生スタッフの方のご案内により、詳しい説明をいただきながらキャンパスの各所をまわることができました。

各学部棟や、図書館、演劇博物館、大隈記念講堂を見学することができ、生徒たちはとても感動していました。

構内の坪内逍遥氏の胸像と握手をすると早稲田大学とご縁ができるというジンクスがあるそうで、雨の中ではありましたが、有志が続々と握手をしていました。

生徒たちに大変刺激的な体験となったようです。

また、早稲田大学に進学した卒業生の活躍も聞くことができ、とても嬉しく思いました。

先生方や仲間たち、ときにはこういった先輩の力を借りながら、第一志望合格に向け、頑張っていきましょう!

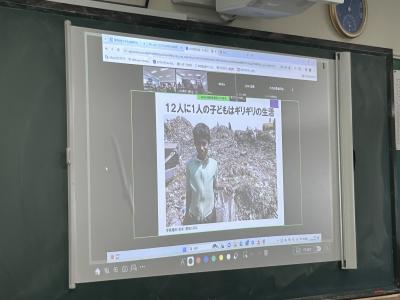

JICAとの連携③

2月16日(金)に、JICAとの連携授業「オンライン地球ひろば訪問」を実施しました。

市ヶ谷のJICA地球ひろばと回線を繋いだ、リアルタイムの解説です!

まずは、開発途上国の現状について、お話しいただきました。

12人に1人の子どもは日々を生きるのに必死なギリギリの生活を送っています。戦争で亡くなっている人のうち、8人に1人は子どもです。安全な水が水道から飲めるのは12ヵ国だけです。

世界の子どもたちのおかれている状況を知り、生徒は衝撃を受けたようです。

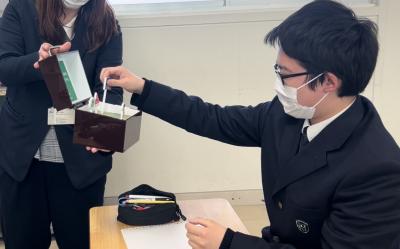

続いて、埼玉県総合教育センターからお持ちいただいた「貧困キューブ」や文字が読めないことの困難を体験する標識や薬のサンプルを使って、生徒が実際に体験をしてみます。

「貧しい」ということからどのような問題が生じるのか、字が読めないということはどういうことなのか、体験してみるとさまざまな気づきがあったようです。

最後に、地球案内人の秋葉さんから、ご自身が美術の先生として派遣されたキルギスでの体験談をうかがいました。

生徒の感想を見ると、秋葉さんの姿勢に感銘を受けた旨のコメントがとても多くありました。

授業後は、総合教育センターからお持ちいただいた地球ひろばの展示物を見せていただきました。

〈生徒の感想〉

・発展途上国にはきれいな水を飲むことができない人々がいることは知っていましたが、水道から水を飲むことができる国は世界で12ヵ国しかないということにとても驚きました。また、学校の設備も日本と違い、盗難防止のために机やイスがつながっていたり、ノートが黒板と同じ素材でできていることなども初めて知りました。他にも、貧困などが原因で学校に行くことができない子供たちは、商品や標識の字が読めず、普段の生活で困ることが多くあるなど、私たちが普段何気なくやっていることができない人々がいることを知ることができました。これからは、今ある自分の生活に感謝しながら過ごしたいと思いました。そして、秋葉さんやJICAの皆さんのように世界の平和を願って活動してくださっている方々のことを忘れず、今自分にできることを一生懸命やりたいと思いました。たくさんのことを教えてくださり、本当にありがとうございました。

・秋葉さんがキルギスに派遣された時の話を聞いて、食文化や言語の違いなどの問題を抱えながら授業を行っていても、「必要じゃない」「教室が汚れる」と言われ、自分ならすぐに音を上げてしまいそうなのに長い期間諦めずに活動したのが本当にすごいと思いました。また、JICAの方々に見せていただいた貧困キューブや、選択問題などを実際にやってみて、学んだことのない言葉を見て、教育を受けられないと、生活を送ることもままならなくなってしまい、とても苦労すると感じました。貧困キューブでは、貧しいということがさまざまな問題に発展してしまうということがわかり、1つの問題を解決することで、逆に他の問題の解決にもつながっていくと思いました。そのような人たちのためにも、JICAのような組織があることはとても重要で、自分も国際協力によって解決していける問題が増えるように様々なことに目を向け、自分にできる行動をしようと思いました。

今回の授業は、とても刺激になったようです。こうした学びも、普段の授業に一生懸命に取り組んでいるからこそ、より深さが出るのだと思います。科目の垣根を越えて、生徒には学校でさまざまな知識を吸収してほしいです。

本校では、これからもJICAと連携をしながら、国際協力教育を推進していく予定です。

今回ご協力いただいたJICA東京の皆様に心より感謝申し上げます。

JICAとの連携②

2月16日に予定しているJICA(国際協力機構)との連携授業「オンライン地球ひろば訪問」に向け、1年生の地理総合の授業で事前学習を実施しました。

JICAとはどのような機関なのか、ODAとは何か、といった基本的な事柄から、JICAが掲げている「人間の安全保障」について学ぶ中で、次の動画を参照しています。

緒方貞子さんは、日本人で初めて国連難民高等弁務官を務めた方で、JICAの初代理事長でもあります。

英語の授業で内戦による難民について勉強していたこともあり、生徒は真剣に取り組んでいました。

生徒の感想① 緒方貞子さんの言葉や行動で印象的だったもの

・「周りが引いてしまった時にこそ、前に出る」

・「体系的に問題を理解するには、きちっと勉強しなきゃだめ(本を読む)」

・紛争地域では、自ら危険な拠点に足を運び、信頼を得たこと

・ルワンダで感染症などの影響で他の支援グループが撤退する中でも活動を続けたこと

生徒の感想② 国際協力の体制はなぜ必要なのか

英語の授業で学んだ事例から、国としての安定した基盤のないところでは、どこかが仲介しないと内戦が止まらないとわかりました。内戦をはじめとして、国際協力が必要とされているものは、すべて当事者の力だけで解決できないものです。すべての国において、資源・産業などの得手・不得手がある中で、しっかりとした協力の体制を築いていかないと、戦争に発展する恐れもあると思います。すべての人が安心して暮らすために、国際協力は不可欠であると考えます。

16日のオンライン地球ひろば訪問では、人間の安全保障についてのお話や、国際協力の体験談などを、地球案内人の方からうかがいます。楽しみですね!

教科横断授業③

今回は、歴史と物理のコラボ授業です。

1年生の歴史総合では、現在「冷戦」を学んでいます。1940年代後半から50年代前半にかけて、国際社会は緊張が高まっていました。戦後しばらくはアメリカが唯一の核保有国でしたが、1949年にソ連が原爆の開発に成功。ここから各国の核開発競争は激化していきます。歴史総合では、原爆・水爆の開発競争と、原子力の平和利用(原子力発電)について学習しました。

次の物理の授業では、ここで生じたであろうさまざまな疑問を解決します。

「原爆や水爆の構造はどうなっているの?」「なぜ水爆の方が威力が大きいの?」「放射能はなぜ有害なの?」「原子力発電ってどんな仕組みなの?」

物理基礎では、化学の復習もしながら、エネルギーや原子力について学びました。原子力発電は、核分裂で生じるエネルギーを水に伝達し蒸気力にするため、1学期のコラボ授業で学んだ火力発電の仕組みと共通する点もあることに気づきました。

技術の仕組みと、それを人類がどのように用いてきたのか、片方だけでなく両方学ぶことの大切さを感じることができたのではないでしょうか。